島へ渡る。

たったこれだけの言葉が、なぜこれほどまでに人の心を躍らせるのだろうか。

数年前、沖縄のある離島を訪ねた。

その時期、東京は不快な猛暑日の続く毎日で、道行く人はもちろん、渋滞した車や郵便ポストまでが苛立ちを隠せないようだった。

この不快な真夏の東京から沖縄へ向かう。とうぜん沖縄の方が気温は高いに決まっているのだが、東京の暑さが汗まみれの体に服を一枚ずつ重ねて着るようなものだとすれば、沖縄の暑さというのはその逆で、服を一枚ずつ脱でいく感覚に近い。脱げば脱ぐほど、強い日差しを素肌に浴びるような感覚だろうか。ただ、不思議なもので、東京では服を脱いだところで暑さの質は変わらない。おそらく気温や湿度の差ではなく、街の機嫌が悪いのだ。

羽田空港を飛び立った飛行機で那覇に到着すると、運天という港へ向かった。運天港は沖縄本島の北部に位置し、空港からは車で約一時間半の行程となる。

沖縄本島へはそれまでにも何度となく訪れていたが、石垣島を除けば、そこからさらに離島へ渡るというのは初めてだった。

記憶をたどってみると、これまでの人生でいろんな島に渡ってきた。ちなみに故郷が長崎なので、それこそ五島列島から九十九島、壱岐、対馬と、島の数では全国でぶっちぎりの一位の県で生まれ育ったことになる。

高校のころ、夏休みを利用して五島列島に実家のある友人を訪ねたことがある。長崎市内からフェリーで一晩、高波で船底の三等船室が揺れに揺れ、大変な思いはしながらも、到着したその島の、絶景の原型のような美しさは、未だに忘れがたい。

エメラルドグリーンの海はどこまでも澄み渡り、ぼくらだけで独占した白浜のビーチにはカモメが集まってきた。樹々は蒼く、空は高く、そして夏雲も、島で見ると、その迫力に圧倒される。

友人の家で夕食をご馳走になり、日が暮れると、またビーチに降りて花火をした。賑やかな市内からの高校生たちは珍しがられて、島の人たちもちらほらと集まってくる。

「酒なんか飲んだらいかんぞ」

日に灼けた顔に深いシワを刻んだ島の漁師さんが、からかい半分の声をかけている。

大学生になり、車の免許を取ると、やはりフェリーで天草に渡った。六人乗りのワゴン車は、旅費をケチって有料道路も使わず、夜は海が見える島の駐車場で車内泊だった。

何か目的があって、天草に渡ったのではなく、「どこかへ行ってみたい」という気持ちが天草という“島”をぼくらに選ばせたのだと思う。

六人乗りのワゴン車に六人で乗り込み、息苦しいほどの車内では、何を話すでも、何を見るでもなく、車窓の景色だけが変わっていく。

カーブやトンネルを抜けるたびに、雄大な海の景色が広がる。そんな絶景には目もくれず、高校のときには誰が好きだったとか、東京でやっているバイトの時給がいくらだとか、そんなくだらぬ話ばかりが続く。

今思えば、もったいない話だが、あのころ絶景にも気づかなかった友人たちとの旅が、実は人生のなによりも贅沢な時間だったのかもしれないとも思う。

そういえば、この天草で車内泊をした翌朝、ぼくらは恥ずかしい思いをした。てっきり駐車場だろうと車を停めていた場所が、実は中学校の校門前だったのだ。

中学生たちの笑い声で目が覚めた。

夏だったこともあり、車の窓はすべて全開で、みんなそこから外へ足を突き出して寝ていたのだ。

初めての海外旅行先がアメリカだった。グランドキャニオンなど西海岸にある国立公園を車で回って中西部へ向かい、そこから飛行機でフロリダへ飛んだ。フロリダでも車を借りて、予定にはなかったのだが、アメリカ本土最南端の地、キーウエスト島まで向かうことにした。

アメリカ大陸を車で半分ほど横断したあとだったので、フロリダ半島で車を走らせていると、近くに海を感じるということが、どれほど人の気持ちを穏やかにするのかが分かった。もちろん大陸が穏やかではないのではなく、湿り気の多い海風や遠くに見える水平線が、心をオープンにさせるとでも言えばいいのだろうか。

とにかくそこに海があるということで、ちょっとした幸せが確約されているような気持ちになるのだ。

オークランドからマイアミへ進み、さらに海沿いを南下する。セブンマイルブリッジはその名の通り、マイアミとキーウエスト島を結ぶ7マイルに及ぶ海上の架け橋で、真っ青な空と海のなかを海風を受けて走っていると、まるで世界が自分だけのもののようにさえ感じられた。

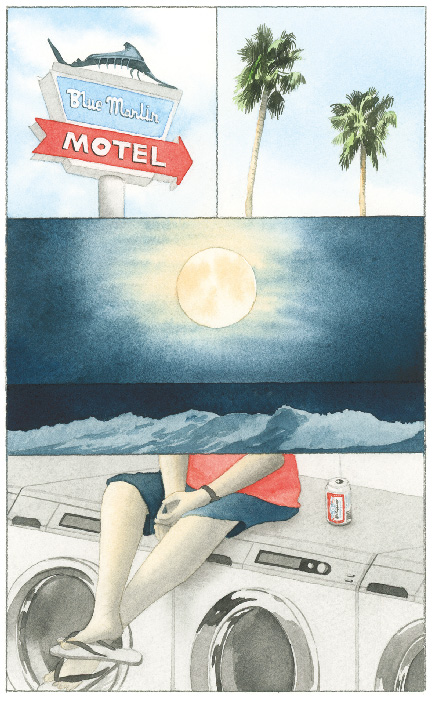

島へ渡ると、安そうなモーテルを本拠地にして、まずはこれまでの旅で溜まった洗濯物をコインランドリーに洗いに行った。旅行者に慣れた島でもあるのだろうが、住人たちは陽気で、日々の生活を楽しんでいるのがはっきりと分かる。人生の中に楽しみがあるのではなく、楽しみが人生を作ることを、その経験則で分かっているのだと思う。

道端に寝そべった犬。ヤシの木に干された誰かのTシャツ。バーの入り口に立てかけられた古いギター。海風に波紋を作るモーテルのプール。

そんなものを眺めていると、島の時間そのものが、誰かに祝福されていることがはっきりと分かる。

運天港から出港したフェリーで向かったのは、伊平屋島という離島だった。

美しいという言葉が完全に負けてしまうような沖縄の海を、フェリーはゆっくりと伊平屋島へと渡っていく。石垣島のように、いわゆる観光名所がたくさんあるような島ではないことは、事前に知っていた。だからこそだが、この島にはきっとすべてが揃っているのだと思う。これから島へ渡るのだと、知らず知らずに心が躍り出す。

以前、ある本を読んでいると、陶磁器の歴史に関してこんな記述があった。

“自然は大陸から半島へ、半島からさらに島国へと移っている。旅する者は気付くであろうが、山は穏やかであり河は静かに流れ、気候は温かく空気は湿り、木は緑に滴り花は色を競っている。しかも海は国を守り、歴史は外から乱されず、人は悦び心は楽しんでいる。この国に置いてほど美を楽しむ心の余裕を持った民族はないであろう”

ここまで、島についての個人的な思い出を書いてきた。

なぜ島へ渡るとき、人は心躍らすのか。

不快の多い大都市から見れば、そこは快である。海は青く、空は高く、吹き渡る風は清らかで、なにより機嫌がいい。おまけに暮らす人は穏やかで、幸せの意味を知っている。

だからこそ、ぼくらは島へ渡るとき、心躍らされるのだと思っていた。しかし、世界地図を広げてよくよく考えれば、ぼくらが暮らす日本こそが、その“島”なのだ。山は穏やかで河は静かに流れ、気候は温かく空気は湿り、木は緑に滴り花は色を競い合い、海に守られ、心を楽しませることを知っている。

もしかすると、だからこそぼくらは島へ憧れるのではないだろうか。だからこそぼくらの心は島へ渡るとき、躍り出すのではないだろうか。

到着した伊平屋島のフェリー桟橋には、迎えの車が数台停まっているだけだった。強い日差しを避けようと待合室に入ってみると、小さな売店があり、あまり見かけないスナック菓子や手作りの弁当が売っている。掃除されたばかりなのか、濡れた床に向けられた巨大な扇風機の風が容赦なく顔に当たる。

ガランとした待合室の片隅に、日に焼けて変色した卓球台があった。もうずいぶん使われていないらしく、台には埃が積もっている。ただ、ふと目を向けた窓の外に、真っ青な海が広がっていた。この世のものとは思えないほど青い海だった。

予約した民宿までどうやって行けばいいんだろう。タクシーはないだろうな。民宿の近くにコンビニはないだろうけど、商店みたいなものもないのかな。

フェリーの中での心配事が、その海を見た瞬間、吹き飛んだ。

そうか、と思う。何がないかではなく、何があるかを感じて生きていくことが豊かな人生なのだと。