Chapter 4 Vol.Two

SOUL BEAT ASIA

Hitsuke Nugumi

Hitsuke Nugumi

橋の下世界音楽祭

火付ぬ組

TEXT by HAJIME OISHI

PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI

PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI

2012年に始まった橋の下世界音楽祭の噂は、回を重ねるごとに広まり、来場者は2018年にピークを迎えた。翌年、主催者である永山愛樹と根木龍一のふたりは開催中止を決断する。「自分たちの場所は自分たちで作る」というパンク経由のDIYスピリットを根底に持つ彼らは、どのような思いで祭りを続けてきたのだろうか。永山と根木に話を聞いた。

東京・新大久保の韓国料理屋でTURTLE ISLANDの愛樹くんとmicroActionの根木くんに話を聞くことになった。新大久保は多くの韓国料理屋が並ぶ東京随一のエスニックタウン。K-POPのグッズを販売する店が立ち並び、週末ともなるとホットクを頬張る10代の女の子たちでごった返す。2021年夏に車で新大久保を通ったときはコロナの感染拡大の影響から人通りも少なく、閑散としていたものの、12月の新大久保は感染者数の減少とともに活気を取り戻していた。

カムジャタン(豚の背骨とジャガイモを煮込んだ鍋)に齧りつきながら、ふたりへのインタヴューが始まった。

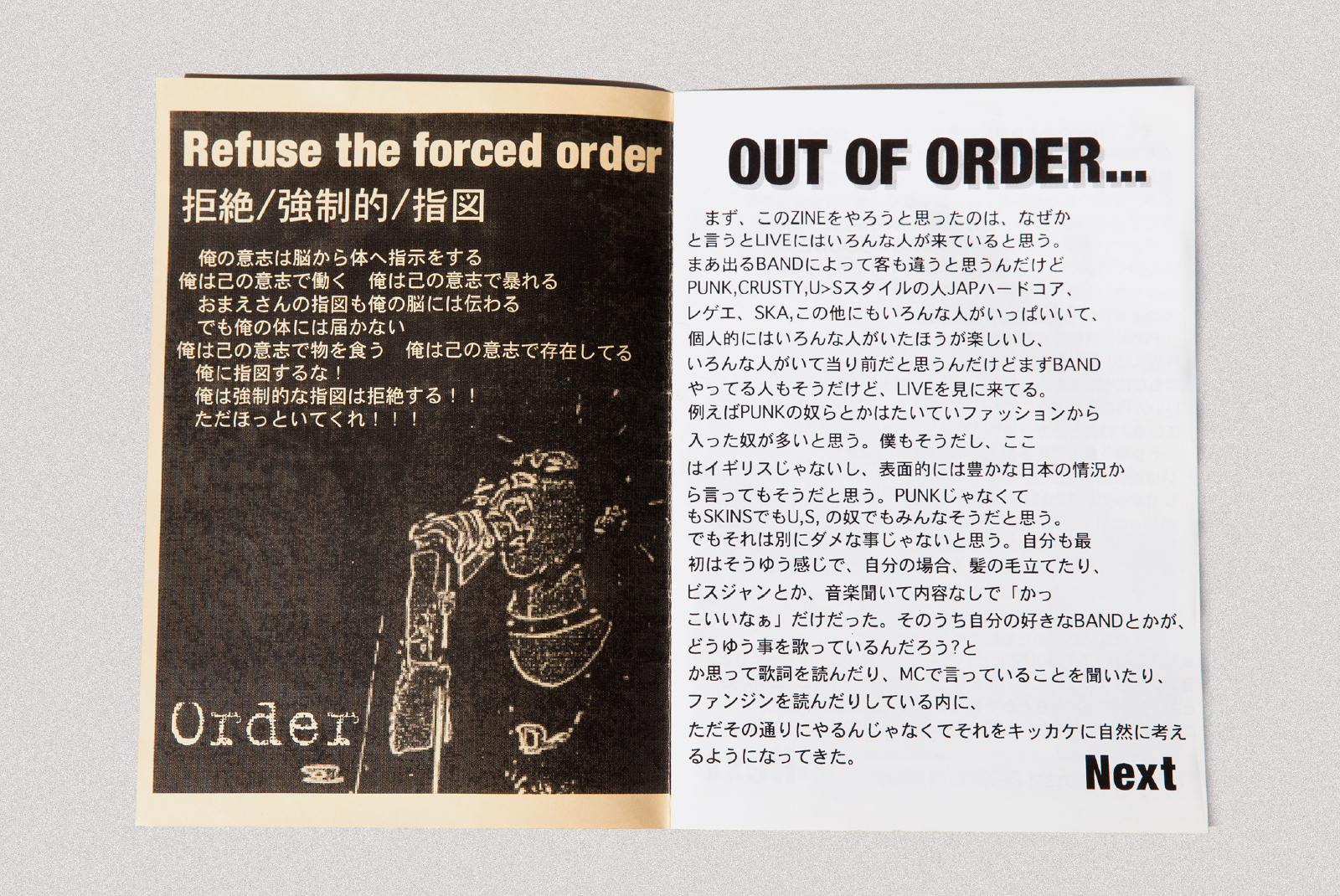

橋の下世界音楽祭のヴィジュアルやステージ装飾は一定のトーンで統一されている。その特徴をあえて言語化するならば、「土着的かつ大衆的で、時には民俗的なモチーフが用いられる」といったところだろうか。そこには手仕事ならではの温もりがあり、遊び心に溢れている。

そういったトーンは愛樹くんがリーダーを務め、根木くんがマネージャーを担当しているバンド、TURTLE ISLANDのジャケットやアートワークにも見られるものだ。そして、その多くは愛樹くんが絵を描き、根木くんがデザインを手がけている。愛樹くんはこう話す。

「デザイナーに頼んだほうが早いんだけどね。パソコンも独学だし、デザインを勉強したこともないんだけど」

横で相槌を打つ根木くんもこう続ける。

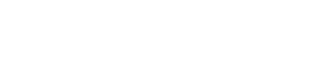

「よっさん(愛樹)と話すとツーカーで進むことが多いんだけど、それを人に話すのが面倒なところもあって(笑)」 愛樹くんが絵を描き始めたのは、ORdERというパンクバンドに在籍していたころ。TURTLE ISLAND結成以前の話で、愛樹くんはまだ10代だった。愛樹くんは「パンクバンドって基本ジャケもフライヤーも自分で描くものじゃん? 誰もやってくれんし、必要に迫られて自分でやってた感じだよね」と話す。

愛樹くんが絵を描き始めたのは、ORdERというパンクバンドに在籍していたころ。TURTLE ISLAND結成以前の話で、愛樹くんはまだ10代だった。愛樹くんは「パンクバンドって基本ジャケもフライヤーも自分で描くものじゃん? 誰もやってくれんし、必要に迫られて自分でやってた感じだよね」と話す。

一方の根木くんもまた20代のころからちょっとしたグッズを作るなど、現在につながる活動をはじめている。当時の愛樹くんが属していたのは豊田~名古屋のパンク界隈。根木くんは神奈川のロックや民族音楽シーンに属していて、当時は接点がなかったという。

現在の橋の下世界音楽祭およびTURTLE ISLANDのアートワークは、20代のころの愛樹くんが描いていたパンク色の色濃いものとはだいぶテイストが違う。作風が変化していった経緯を愛樹くんはこう説明する。

「当時から浮世絵や版画も好きだったし、あとは朝鮮の民画。日本でいえば大津絵だね。洗練されたものもいいんだけど、ちょっと滑稽な雰囲気のある民画が大好きで。そういうものの影響が直接出てくるようになった」

大津絵とは、江戸時代初期から現在の滋賀県大津市の名産とされてきた民画の一種。東海道を行き来する旅人たちは土産物やお守りとして大津絵を購入し、悪霊退散や良縁を叶える護符として地元に持ち帰ったのだという。また、風刺画としての側面もあることからユーモラスな雰囲気があるのも特徴だ。

愛樹くんは民画に魅せられた理由をこう説明する。

「大津絵にしても朝鮮の民画にしても、どれもRAW(生の~、未加工の~)なんだよね。チープでヘタウマの世界。俺のなかではパンクに通じるところがあるの。要は昔のストリートアートみたいなものというか」 「歌でいえば民謡みたいなものなのかな?」

「そうかもしれない。洗練されたものもいいけど、どうしてもそういうものに惹かれてしまうんだよね。子供のころは誰でも絵を描くじゃん? でも、大人になるとみんな描かなくなる。下手でも本気で描くとどれもおもしろいし、そういうものが好きなんだよね」

一部の日本人の間には、専門的な教育を受けていない人間は表現活動をしてはいけないという誤解がある。「私は美術を学んでないから絵なんか描けないですよ」「音楽のことを知らないから歌なんか歌えないです」――そんな言葉を耳にすることは珍しくない。だが、その発想は明らかに間違っている。かつては誰もが絵を描き、歌を歌い、踊った。ヘタクソだろうが、好きならば関係ない。衝動が先立つ表現。それは確かに愛樹くんが言うようにパンク的ともいえるかもしれない。

カムジャタン(豚の背骨とジャガイモを煮込んだ鍋)に齧りつきながら、ふたりへのインタヴューが始まった。

橋の下世界音楽祭のヴィジュアルやステージ装飾は一定のトーンで統一されている。その特徴をあえて言語化するならば、「土着的かつ大衆的で、時には民俗的なモチーフが用いられる」といったところだろうか。そこには手仕事ならではの温もりがあり、遊び心に溢れている。

そういったトーンは愛樹くんがリーダーを務め、根木くんがマネージャーを担当しているバンド、TURTLE ISLANDのジャケットやアートワークにも見られるものだ。そして、その多くは愛樹くんが絵を描き、根木くんがデザインを手がけている。愛樹くんはこう話す。

「デザイナーに頼んだほうが早いんだけどね。パソコンも独学だし、デザインを勉強したこともないんだけど」

横で相槌を打つ根木くんもこう続ける。

「よっさん(愛樹)と話すとツーカーで進むことが多いんだけど、それを人に話すのが面倒なところもあって(笑)」

一方の根木くんもまた20代のころからちょっとしたグッズを作るなど、現在につながる活動をはじめている。当時の愛樹くんが属していたのは豊田~名古屋のパンク界隈。根木くんは神奈川のロックや民族音楽シーンに属していて、当時は接点がなかったという。

現在の橋の下世界音楽祭およびTURTLE ISLANDのアートワークは、20代のころの愛樹くんが描いていたパンク色の色濃いものとはだいぶテイストが違う。作風が変化していった経緯を愛樹くんはこう説明する。

「当時から浮世絵や版画も好きだったし、あとは朝鮮の民画。日本でいえば大津絵だね。洗練されたものもいいんだけど、ちょっと滑稽な雰囲気のある民画が大好きで。そういうものの影響が直接出てくるようになった」

大津絵とは、江戸時代初期から現在の滋賀県大津市の名産とされてきた民画の一種。東海道を行き来する旅人たちは土産物やお守りとして大津絵を購入し、悪霊退散や良縁を叶える護符として地元に持ち帰ったのだという。また、風刺画としての側面もあることからユーモラスな雰囲気があるのも特徴だ。

愛樹くんは民画に魅せられた理由をこう説明する。

「大津絵にしても朝鮮の民画にしても、どれもRAW(生の~、未加工の~)なんだよね。チープでヘタウマの世界。俺のなかではパンクに通じるところがあるの。要は昔のストリートアートみたいなものというか」 「歌でいえば民謡みたいなものなのかな?」

「そうかもしれない。洗練されたものもいいけど、どうしてもそういうものに惹かれてしまうんだよね。子供のころは誰でも絵を描くじゃん? でも、大人になるとみんな描かなくなる。下手でも本気で描くとどれもおもしろいし、そういうものが好きなんだよね」

一部の日本人の間には、専門的な教育を受けていない人間は表現活動をしてはいけないという誤解がある。「私は美術を学んでないから絵なんか描けないですよ」「音楽のことを知らないから歌なんか歌えないです」――そんな言葉を耳にすることは珍しくない。だが、その発想は明らかに間違っている。かつては誰もが絵を描き、歌を歌い、踊った。ヘタクソだろうが、好きならば関係ない。衝動が先立つ表現。それは確かに愛樹くんが言うようにパンク的ともいえるかもしれない。

かつての日本列島にはそんな表現が溢れていた。愛樹くんはこの日の取材の前、柳宗悦の没後60年記念展に出かけていたが、ものづくりや表現活動に関する彼の思想は柳が提唱した「民藝」のスピリットとも共鳴している。

「俺は思うのは、アートも音楽ももともとは暮らしの一部から生まれたものだったんだよね」――愛樹くんはそう話し、グラスに注がれた生ビールをぐいっとやってから、こう続ける。

「でも、今では暮らしから離れすぎてしまった。結局すべては暮らしなんだよな。何を食べ、何を着るか、すべては暮らしから始まっている。そこを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないかと思ってるんだよね」

「そういう考えになったのはコロナ禍になったことも大きい?」

「もともとあった感じかな。俺たちはヒッピーカルチャーとも関わりがあるんだけど、九州あたりではずいぶん前から農業をやってる音楽関係の人たちがいて、前から尊敬してた。大鹿村(長野県下伊那郡)とかに行くと、『この人たちの前で自分の歌を歌えない』という感覚もあったんだよね。自分の暮らしをやってなかったから、そのことに対する負い目がずっとあった」

「暮らしに関わることをやりながら歌ってる人の歌は何が違うんだろう?」

「説得力というか、根っこを張ってる感じがするんだよね。自分は根なし草みたいな表現をやってると思ってたんだけど、結局、そういうライフスタイルと自分の暮らしが繋がっていないと感じていて。今はようやく少しずつ根っこが生えてきたという感じがあるんだよね。ここからだなという感覚があるし、今はすごく楽しい」

「俺は思うのは、アートも音楽ももともとは暮らしの一部から生まれたものだったんだよね」――愛樹くんはそう話し、グラスに注がれた生ビールをぐいっとやってから、こう続ける。

「でも、今では暮らしから離れすぎてしまった。結局すべては暮らしなんだよな。何を食べ、何を着るか、すべては暮らしから始まっている。そこを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないかと思ってるんだよね」

「そういう考えになったのはコロナ禍になったことも大きい?」

「もともとあった感じかな。俺たちはヒッピーカルチャーとも関わりがあるんだけど、九州あたりではずいぶん前から農業をやってる音楽関係の人たちがいて、前から尊敬してた。大鹿村(長野県下伊那郡)とかに行くと、『この人たちの前で自分の歌を歌えない』という感覚もあったんだよね。自分の暮らしをやってなかったから、そのことに対する負い目がずっとあった」

「暮らしに関わることをやりながら歌ってる人の歌は何が違うんだろう?」

「説得力というか、根っこを張ってる感じがするんだよね。自分は根なし草みたいな表現をやってると思ってたんだけど、結局、そういうライフスタイルと自分の暮らしが繋がっていないと感じていて。今はようやく少しずつ根っこが生えてきたという感じがあるんだよね。ここからだなという感覚があるし、今はすごく楽しい」

このコロナ禍のタイミングで愛樹くんたちは地元にも近い愛知県みよし市三好丘緑行政区で「橋ノ下農園」を始めた。愛樹くんは「ずっと前から畑をやりたかった」そうで、畑仕事は彼にとって「暮らしの根本」に関わることでもあるのだという(この連載の4回目では、橋ノ下農園に集う人々に取材を試みることになっている)。

ここ数年、彼らのように農業を始めるミュージシャンや音楽関係者が急増している。農作物を育て、収穫し、食べることが、混迷の時代をサヴァイヴするための手段として見直されてきているのだ。また、畑を耕すという行為は、現代において「生きる」という実感とも根本で繋がる体験といえる。愛樹くんはこう話す。

「今の世の中って少し気を抜くと精神的にまいっちゃうようなことばっかりじゃん。農業をやるようになってから思ったのは、土や水、日の光、風みたいに当たり前にあったものが、どれだけ偉大なのかということ。ここ2年ぐらい土を触るようになってから、自分の精神が浄化されるような感覚があったの。国をあげて休耕地で農業を推進したら、国がすげえよくなると思うんだよね。土って本当にすごいよ」

民画や民藝にインスパイアされたものづくり、暮らしの根本に関わる日々の仕事。そうした諸々の延長上で、愛樹くんたちはTURTLE ISLANDのアルバム『LIVE IN TURTLE ISLAND』を作り上げた。

CDは2枚組、LPは3枚組。どちらも手に取るとずっしりとした重量感があり、サブスク時代の今、パッケージを制作することに対する愛樹くんと根木くんの熱意が伝わってくる。

ここ数年、彼らのように農業を始めるミュージシャンや音楽関係者が急増している。農作物を育て、収穫し、食べることが、混迷の時代をサヴァイヴするための手段として見直されてきているのだ。また、畑を耕すという行為は、現代において「生きる」という実感とも根本で繋がる体験といえる。愛樹くんはこう話す。

「今の世の中って少し気を抜くと精神的にまいっちゃうようなことばっかりじゃん。農業をやるようになってから思ったのは、土や水、日の光、風みたいに当たり前にあったものが、どれだけ偉大なのかということ。ここ2年ぐらい土を触るようになってから、自分の精神が浄化されるような感覚があったの。国をあげて休耕地で農業を推進したら、国がすげえよくなると思うんだよね。土って本当にすごいよ」

民画や民藝にインスパイアされたものづくり、暮らしの根本に関わる日々の仕事。そうした諸々の延長上で、愛樹くんたちはTURTLE ISLANDのアルバム『LIVE IN TURTLE ISLAND』を作り上げた。

CDは2枚組、LPは3枚組。どちらも手に取るとずっしりとした重量感があり、サブスク時代の今、パッケージを制作することに対する愛樹くんと根木くんの熱意が伝わってくる。

ジャケットに使用する紙の厚みや質感、発色にもこだわり、テストを繰り返した。ジャケットやブックレットには愛樹くんが描いた作品がたっぷり使われていて、愛樹くんの作品集といった一面もある。その結果、半年ほどリリースが伸びたという。効率重視のものづくりではありえない進行スケジュールだ。

制作は根木くん主導で進められた。根木くんはこう話す。

「今回はモノとしていいものを作りたかったんだよね。ずっと残るものを作りたかった。あと、コロナ禍でトラブルもたくさんあったけれど、こだわる時間があったということが大きい。今までは『このツアーに間に合わせなきゃ』みたいにバタバタと作ることが多かったから。コロナ禍だからこそ落ち着いてレコーディングもできたし、こんなときだからこそすげえものを作りたかった」

愛樹くんもこう続ける。

「コロナだったもんで俺も絵を改めて描き出したんだよね。それまではライヴで忙しくてなかなか描けなかったけど、初めて自分の個展をやったこともあって、TURTLEのアートワークをもう一度きちんとやってみたいという気持ちになった」

愛樹くんは「暮らしを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないか」と考えて畑仕事を始め、民画に対する関心を深めていったわけだが、『LIVE IN TURTLE ISLAND』というアルバムもまた、暮らしを捉え直したことで生み出された作品といえる。 ブックレットの一角には奄美大島生まれの放浪芸人、里国隆の姿が描かれている。路上に生き、竪琴を片手に生涯歌い続けた盲目のシンガー。今の愛樹くんたちは「暮らしを捉え直すことで浮かび上がってきた自分たちの音楽」の理想形を里国隆に重ね合わせているのかもしれない。

ブックレットの一角には奄美大島生まれの放浪芸人、里国隆の姿が描かれている。路上に生き、竪琴を片手に生涯歌い続けた盲目のシンガー。今の愛樹くんたちは「暮らしを捉え直すことで浮かび上がってきた自分たちの音楽」の理想形を里国隆に重ね合わせているのかもしれない。

橋の下世界音楽祭の話に戻ろう。TURTLE ISLANDはイギリスのグラストンベリー・フェスティヴァルや日本のフジロック・フェスティヴァルなど世界各地のフェスに出演してきたが、橋の下世界音楽祭を始めるにあたり、既存のフェスに対する違和感が根底にあったと愛樹くんは話す。

「海外のフェスに行くようになってから、日本のフェスがパクリに見えちゃったんだよね。なんで日本はこんなに個性がないんだろう?と思ってた。そんなものじゃなくて、もっと生々しいものをやりたかった」

根木くんもその話に賛同する。

「今考えると過剰と思えるほどの違和感があったかもしれない。今は全然気にしてないけど、最初のころは『自分たちの祭りを作ろう』っていう思いがあった」

制作は根木くん主導で進められた。根木くんはこう話す。

「今回はモノとしていいものを作りたかったんだよね。ずっと残るものを作りたかった。あと、コロナ禍でトラブルもたくさんあったけれど、こだわる時間があったということが大きい。今までは『このツアーに間に合わせなきゃ』みたいにバタバタと作ることが多かったから。コロナ禍だからこそ落ち着いてレコーディングもできたし、こんなときだからこそすげえものを作りたかった」

愛樹くんもこう続ける。

「コロナだったもんで俺も絵を改めて描き出したんだよね。それまではライヴで忙しくてなかなか描けなかったけど、初めて自分の個展をやったこともあって、TURTLEのアートワークをもう一度きちんとやってみたいという気持ちになった」

愛樹くんは「暮らしを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないか」と考えて畑仕事を始め、民画に対する関心を深めていったわけだが、『LIVE IN TURTLE ISLAND』というアルバムもまた、暮らしを捉え直したことで生み出された作品といえる。

橋の下世界音楽祭の話に戻ろう。TURTLE ISLANDはイギリスのグラストンベリー・フェスティヴァルや日本のフジロック・フェスティヴァルなど世界各地のフェスに出演してきたが、橋の下世界音楽祭を始めるにあたり、既存のフェスに対する違和感が根底にあったと愛樹くんは話す。

「海外のフェスに行くようになってから、日本のフェスがパクリに見えちゃったんだよね。なんで日本はこんなに個性がないんだろう?と思ってた。そんなものじゃなくて、もっと生々しいものをやりたかった」

根木くんもその話に賛同する。

「今考えると過剰と思えるほどの違和感があったかもしれない。今は全然気にしてないけど、最初のころは『自分たちの祭りを作ろう』っていう思いがあった」

前回触れたように、橋の下世界音楽祭と既存のフェスのラインナップは大きく異なる。パンクバンドや土着的なロックバンドも出るが、なかには郷土芸能や古典芸能の担い手たちも含まれる。

愛樹くんと根木くんの出演オファーのやり方は、メールで予算とスケジュールを提示し、数回のやりとりで要件を済ませるようなスタイルではない。彼らが住む場所にわざわざ出向き、自分たちの考える祭りについて熱く語りまくるという泥臭いやり方で仲間を増やしてきた。

愛樹くんは「メールでもいいんだけど、そうすると仕事になっちゃうじゃん?」と話し、こう続ける。

「畑の違う伝統芸能の人に出演を依頼するときは酒を買っていって、橋の下のことを説明したりする。(ソウル・フラワー・)モノノケ・サミットを呼ぶときもヒデ坊さん(伊丹英子)に会うために沖縄にも行ったし」

「どういう話をするの?」

「『金がないのでたくさんは払えないけど、こういう祭りが必要だと思ってやってます』と。(根木くんが代表を務める)microActionのマークは俺が描いたんだけど、あれは『靴底を減らしながらやっていこう』という意味を込めてるんだよね。あと、本当のことをいうと、そういうやり方が一番おもしろい(笑)。ミッションを設けてひとつずつクリアしていく感覚というかさ。冒険みたいなもんだよ」 2012年に初開催された橋の下世界音楽祭は、年を追うごとに規模を拡張。2018年にはピークに達した。さまざまなアーティストが出演し、多種多様な出店が並び、しかも入場料は投げ銭。橋の下世界音楽祭の精神や愛樹くんたちのヴィジョンなど露知らず、「ただで遊べるフェス」として会場にやってきた来場者も少なくなかった。その結果、ゴミは溢れかえり、喧嘩の場面も目撃した。2018年の橋の下での疲れ切った関係者たちの表情を僕は忘れることができない。

2012年に初開催された橋の下世界音楽祭は、年を追うごとに規模を拡張。2018年にはピークに達した。さまざまなアーティストが出演し、多種多様な出店が並び、しかも入場料は投げ銭。橋の下世界音楽祭の精神や愛樹くんたちのヴィジョンなど露知らず、「ただで遊べるフェス」として会場にやってきた来場者も少なくなかった。その結果、ゴミは溢れかえり、喧嘩の場面も目撃した。2018年の橋の下での疲れ切った関係者たちの表情を僕は忘れることができない。

案の定、2019年の開催は中止され、以降開催されることなく現在に至っている(2021年の「橋の下盆踊りンピック」など別の形では行われている)。愛樹くんはこう話す。

「料金を取れば来る人も絞れるじゃん。でも、間口を広げて『誰でも来てよ』とすると、すげえ大変で。話題になるほどおかしなのも来るしさ。フリーフェスの行き着くところが垣間見えた部分もあった。あの規模になったら下手をしたら人が死ぬからね。誰かが出鱈目な建物を建てて、それが崩れて人が死ぬことは全然ありえる。適当にやっているようで、みんな細かく見回ってたよね。この建て方は危ないでしょと注意したり。自由にできるぶん、責任も当然ある」

根木くんも続ける。

「2018年はピークを迎えた感じもあったよね。パンクしそうだった。俺たちも橋の下がどんどん大きくなることに違和感を感じていたし、『俺らがやりたいのはこういうものじゃないんだけどな』と思うこともあった」

愛樹くんと根木くんの出演オファーのやり方は、メールで予算とスケジュールを提示し、数回のやりとりで要件を済ませるようなスタイルではない。彼らが住む場所にわざわざ出向き、自分たちの考える祭りについて熱く語りまくるという泥臭いやり方で仲間を増やしてきた。

愛樹くんは「メールでもいいんだけど、そうすると仕事になっちゃうじゃん?」と話し、こう続ける。

「畑の違う伝統芸能の人に出演を依頼するときは酒を買っていって、橋の下のことを説明したりする。(ソウル・フラワー・)モノノケ・サミットを呼ぶときもヒデ坊さん(伊丹英子)に会うために沖縄にも行ったし」

「どういう話をするの?」

「『金がないのでたくさんは払えないけど、こういう祭りが必要だと思ってやってます』と。(根木くんが代表を務める)microActionのマークは俺が描いたんだけど、あれは『靴底を減らしながらやっていこう』という意味を込めてるんだよね。あと、本当のことをいうと、そういうやり方が一番おもしろい(笑)。ミッションを設けてひとつずつクリアしていく感覚というかさ。冒険みたいなもんだよ」

案の定、2019年の開催は中止され、以降開催されることなく現在に至っている(2021年の「橋の下盆踊りンピック」など別の形では行われている)。愛樹くんはこう話す。

「料金を取れば来る人も絞れるじゃん。でも、間口を広げて『誰でも来てよ』とすると、すげえ大変で。話題になるほどおかしなのも来るしさ。フリーフェスの行き着くところが垣間見えた部分もあった。あの規模になったら下手をしたら人が死ぬからね。誰かが出鱈目な建物を建てて、それが崩れて人が死ぬことは全然ありえる。適当にやっているようで、みんな細かく見回ってたよね。この建て方は危ないでしょと注意したり。自由にできるぶん、責任も当然ある」

根木くんも続ける。

「2018年はピークを迎えた感じもあったよね。パンクしそうだった。俺たちも橋の下がどんどん大きくなることに違和感を感じていたし、『俺らがやりたいのはこういうものじゃないんだけどな』と思うこともあった」

フェスを成長させることだけを考えれば、2019年の開催を中止したのは決して得策とは言えない。会場を拡張させ、出店を増やし、グッズを増産すれば、開催初期の赤字をカヴァーして余りある収益を叩き出すこともできたはずだ。

だが、愛樹くんと根木くんはそうしなかった。何のために祭りをやっているのか。自問し続けた結果、彼らは中止を選択したのだ。愛樹くんはこう話す。

「この10年間、橋の下を通して『自由』と向き合ってきたんだよね。パンクの時代から追い求めてきたことだけど、自由って本当に難しい。いろいろ悩んだし、あのタイミングでは休むしかなかった。一度休んでピュアな気持ちでやれるときに再開したほうがいいなと思って。

一年に一回自分を解放するというのは一番の根本。それ自体はずっと変わらない。ただ、それだけでいいのか?ということだよね。日々の暮らしと地続きじゃないと意味がないし、橋の下でも暮らしのワークショップをもっとやろうと思っていた。そんなときにコロナ禍に入って、農業をやるようになった。そうすると、祭りの意味がちょっと変わってきたんだよね」 愛樹くんの話は「なぜ私たちは祭りを必要としてきたのか」という、日本で生きるうえでの根本にも関わることだ。日本人はなぜ農耕儀礼をしっかりと行い、季節の変わり目ごとに祭りを行ってきたのか。その答えは決して単純なものではないが、「ケ/日常」を深く見つめることで、「ハレ/晴れ」の意義も浮かび上がってくるだろう。愛樹くんたちは日常との関わりのなかで「祭り」そのものを捉え直しているのだ。

愛樹くんの話は「なぜ私たちは祭りを必要としてきたのか」という、日本で生きるうえでの根本にも関わることだ。日本人はなぜ農耕儀礼をしっかりと行い、季節の変わり目ごとに祭りを行ってきたのか。その答えは決して単純なものではないが、「ケ/日常」を深く見つめることで、「ハレ/晴れ」の意義も浮かび上がってくるだろう。愛樹くんたちは日常との関わりのなかで「祭り」そのものを捉え直しているのだ。

もうひとつ、橋の下世界音楽祭を続けるなかで変わってきたことがある。それは「何かに対するアンチではなく、自分たちの場を持ち、日々の暮らしを深めていく」という明確なヴィジョンが愛樹くんたちのなかで共有されるようになった点だ。

「行政とやりとりする機会が増えてくると、お互いの立場が理解できるようになるんだよね。何かに対して対抗するんじゃなくて、自分たちが自分たちで創造していけばいいと思うようになった。もちろんいろんな不条理に対する怒りはあるけど、それをどこに向けるか。世の中の流れはいつの時代もあるもんだけど、自分たちの流れは常に持っていたい。たとえ小さくても」

愛樹くんはそう話し、韓国人の店員に「すいません、芋焼酎のロックください」と何杯目かの酒をオーダーした。僕が同じように芋焼酎を注文すると、根木くんがそれに続いた。夜はまだ始まったばかりだ。

だが、愛樹くんと根木くんはそうしなかった。何のために祭りをやっているのか。自問し続けた結果、彼らは中止を選択したのだ。愛樹くんはこう話す。

「この10年間、橋の下を通して『自由』と向き合ってきたんだよね。パンクの時代から追い求めてきたことだけど、自由って本当に難しい。いろいろ悩んだし、あのタイミングでは休むしかなかった。一度休んでピュアな気持ちでやれるときに再開したほうがいいなと思って。

一年に一回自分を解放するというのは一番の根本。それ自体はずっと変わらない。ただ、それだけでいいのか?ということだよね。日々の暮らしと地続きじゃないと意味がないし、橋の下でも暮らしのワークショップをもっとやろうと思っていた。そんなときにコロナ禍に入って、農業をやるようになった。そうすると、祭りの意味がちょっと変わってきたんだよね」

もうひとつ、橋の下世界音楽祭を続けるなかで変わってきたことがある。それは「何かに対するアンチではなく、自分たちの場を持ち、日々の暮らしを深めていく」という明確なヴィジョンが愛樹くんたちのなかで共有されるようになった点だ。

「行政とやりとりする機会が増えてくると、お互いの立場が理解できるようになるんだよね。何かに対して対抗するんじゃなくて、自分たちが自分たちで創造していけばいいと思うようになった。もちろんいろんな不条理に対する怒りはあるけど、それをどこに向けるか。世の中の流れはいつの時代もあるもんだけど、自分たちの流れは常に持っていたい。たとえ小さくても」

愛樹くんはそう話し、韓国人の店員に「すいません、芋焼酎のロックください」と何杯目かの酒をオーダーした。僕が同じように芋焼酎を注文すると、根木くんがそれに続いた。夜はまだ始まったばかりだ。

橋の下世界音楽祭・火付ぬ組

2012年9月、愛知県豊田市で始まった音楽祭。豊田大橋の下に広がる広大なスペースを会場としており、ジャンルを超えたパフォーマーが登場するほか、さまざまなワークショップも行われる。運営チームには個性豊かな顔ぶれが揃っており、彼らは「火付(ひつけ)ぬ組」という集団を構成している。これまでの主な出演者は、TURTLE ISLAND、ハンガイ、マージナル、切腹ピストルズ、OKI DUB AINU BAND、大城美佐子、折坂悠太、THA BLUE HERB、阿波踊り太閤連、T字路s、遠藤ミチロウなど。2021年7月は東京オリンピックに合わせて「橋の下盆踊りンピック」が開催。こちらも大きな話題となった。

-

FORESTER

Shigeaki Adachi

-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN

Tomoki Koharu

-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER

Kei Amano

-

BAMBOO CRAFTSMAN

Daisuke Soutome

-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER

Taiki Minakuchi

-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi

橋の下世界音楽祭 火付ぬ組

-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER

Naoyuki Watanabe

-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN

Yukihito Kanai

-

SAUNA BUILDER

nodaklaxonbebe