Mike Basich / ALASKA 2002

セルフポートレイトとは、写真家自身を写した自写像を意味するもの。スノーボーディングでいえば、滑り手が自らカメラを設置し、リモートシャッターで自身のライディングを記録するもの。右の写真は2002年にアラスカで撮影されたマイキーの代表作。探り出した撮影アングルまで行きカメラを設置、その後ヘリに乗ってイメージした画角へと飛び出した。当時、スノーボードのシーンでセルフポートレイトに挑戦するような人は皆無で、デジタルカメラもGoProも存在しないフィルム時代の出来事だ。この作品以外でも、POV

(Point of view)なんて言葉も登場していない頃から、フィルムカメラやビデオカメラを駆使して滑走者視点の撮影にトライし続けるなど、彼のスノーボード・クリエイションは非常にプログレッシブだった。

「10代から20代の中頃まで、プロスノーボーダーとして世界中の大会へ出場し多くの経験を得ることができたけど、同時に自分にとってのスノーボードの原点を再確認することにもなったんだ。人と競い合うことではない、もっと純粋なものだということにね。そしてその頃にはユタでパウダーを滑ることに夢中になっていた。セルフポートレートを撮り始めたのはその頃だよ。20代後半だった自分が、スノーボーダーとして再びスポンサーを見つけるのが難しい状況で、自分を表現できる新しいカテゴリーを作らなきゃと考えていたんだ。セルフポートレートを可能にするテクノロジーがあるはずだ。もしできなくてもそれはそれで大丈夫、自分のストーリーを語ればいい。自分の目に映るものを、自分がどう感じているかを伝えたいと思ったんだ。だけど、カメラマン兼ライダーというのは難しい。自分の内側にある感情をうまく捉えるためには、自分を完全にコントロールしなくちゃならないから、本当に失敗と成功を繰り返した。フィルムを使っていた頃だから、うまく撮れたかどうかはすぐにはわからない。カメラは遠くにあって、現像後に雲が出てきたんだとか露出が変わっていたことを知る。とにかく試行錯誤の繰り返しで、1枚の写真を成功させるのにだいたい2日から5週間はかかったと思う。ひとつのラインに2回はハイクが必要だし、その度にカメラを持って上がったり、カメラを設置してからハイクしたり……ひとりで何人分もの作業をやりながら、自分をプッシュする。そのプレッシャーといったら大変なものだったよ。

セルフポートレートを始めてから3年目に、ヘリから飛び降りながら撮影するクレージーな挑戦をしたんだ。その時はラッキーにもちゃんとその瞬間が撮れていた。1回だけしかやらないつもりだったから、本当に幸運だったよ。完全に集中していたから、穏やかな気持ちだったし自分がその瞬間やろうとしていることがわかっていたんだろうね。2、3週間後に現像からあがった写真を見た時には震えたよ。雑誌にクレジットを掲載してもらえるようになったのは、ちょうどその頃だったと思う。最初は誰もこのコンセプトをいいと思ってくれていなかった。写真が芸術的なクオリティに達したと感じられるようになって初めて『よし、僕がやりたいことはこれだ』って決めたんだ。それからもう15年くらい経つかな」

Mike Basich / AREA241 2010

Mike Basich & Shin Biyajima / ALASKA

Photo: Mike Basich Self

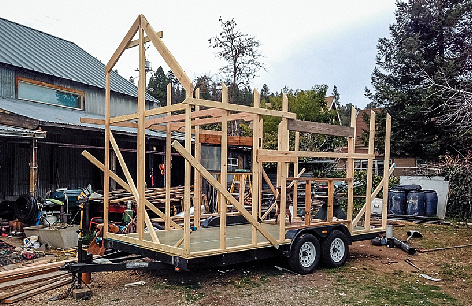

ドリーム・チェイサーと名付けられたマイキー直近のクリエイションは、快適さを徹底的に計算しつくしたクルマだ。街中での行動も考えた小回りの効く車体で、立って行動できる室内高を確保し、薪ストーブやダイニング兼ベッド、給湯システムからバスタブまでを完備。断熱処理を施した160リットルのウォータータンクは氷点下でも凍らず、車体真横の開閉するデッキとその反対側に設置された外側へ40cmスライドアウトするキッチンはリモートで稼働する。極めつけはスノーモービルを車内へ収納できること。加えて車体後方のゲートにモービルを括り付けた状態での走行も可能とした。こうした機能のすべてを、入手したトラックのフレームに手を加えるところから自らで設計してつくり上げている。

マイキーにとっての“快適”とは、現在の暮らしがあるタホ近郊からアラスカまでの移動コストを抑えながら(モービル収納と車体全長がキモ)、目的地で過ごす時間に自由とユニークさを添えるための空間に集約されている。実はこのドリーム・チェイサーが5台目となる製作で、それまでのトライ&エラーから導き出された、現時点の彼におけるパーフェクトなカタチといえる。

「ユタでパウダーに病み付きになっていた頃、パウダーが好きならアラスカは究極の地だということを知った。キング・オブ・ザ・ヒルという大会の存在を聞き、初めてのアラスカへひとりで旅することにしたんだ。94年だった。とりあえずヘリに乗って、あの辺って指をさすとそこまで連れていってくれる。その時は明確な計画があるわけでもガイドがいるわけでもなく、無線もなかった。ヘリのオペレーターは、『どこに滑り降りてくるかわかるから、後でそこへ迎えに行くよ』みたいなノリさ。クレイジーだったね。

そのうち天気が悪くなって、ヘリが何時間も迎えに来ない状況を経験した。何が起こるかもわらない状態。自分がどうなるかは自分次第。誰かが助けに来てくれるわけでも、どうしたらいいかを教えてくれるわけでもない。山の中でどれだけの判断を自分自身でくだすことができるか、というのはスノーボーダーにとって究極のチャレンジだということを実感したんだ。同時に大きな教訓を与えられていることにも気づいた。だから僕は毎年アラスカへ通うようになったんだ。自然を感じる体験をし、自然に感謝することで自分のやっていることすべてにエネルギーを吹き込むことができるから。

ただアラスカは簡単に行ける場所じゃない。お金をかけて飛行機で行っても、天気のせいでほとんど滑れなかったことだってある。だったら寝泊りできる乗り物をつくって山道で寝ればいいと思ったんだ。どうせ周りにはホテルもないし、トイレを使わせてくれる場所だってない。それでバンをキャンパーに改造してアラスカまで運転して行った。確か2000年くらいだったと思う。それ以降は自分にとってのセラピーとして、常にバンに乗ってアラスカへ行くことがお決まりになったんだ。雪を追いかけるための乗り物をつくるのに夢中になったともいえるね。アラスカは間違いなく僕の夢の場所だよ。だけどスノーボーディングにおいてすべての夢というわけじゃない。時には住みたいなんて思うこともあるけど、もしずっとアラスカにいたら、慣れすぎてしまって自分がそこにいる理由を忘れてしまうんじゃないかと不安なんだ。だから時々訪れるのがいい。そのために一生懸命働く。アラスカから戻ってくる時のドライブも綺麗でいいもんだよ」

AREA241 CABIN

カリフォルニア州を縦断するシエラネバダ山脈の一角に40エーカー(東京ドーム12個分相当)にも及ぶ広大なフィールドを発見し、所有を決断したのが2004年。33歳の頃。夢でもあった“自分の家を自分で建てる”プロジェクトへの第一歩でもあり、ワイルドな自然の中に身を置く大きな挑戦でもあった。エリア241と命名したその広大なエリアは標高2,200m辺り、標高差およそ200mのフィールド。シエラネバダ特有の乾燥地帯で、突き抜けた蒼い空と厳つい岩石、そして巨大な針葉樹林によって構成されている。そのぶん冬にはグッと気温が下がり、太平洋からの湿った空気が豊富な降雪をもたらす。夏と冬、昼と夜の寒暖差が激しいのが特徴だ。

6月にここへ訪れた際、ドライな空気を運ぶ風が気持ちよく、太陽のパワーをダイレクトに感じられる清々しいフィールドであることを体感した。反面、周囲の景色は寒暖差の激しい天候をサバイブし続ける荒々しい野性味に溢れていた。岩石に覆われた丘の上に建つキャビンは、マイキーが初めてイチから手掛けた建物。5年の歳月をかけ実現させた夢のひとつで、テラスもつくり、斜面に沿って水場とバスタブも設置してある。テラスの地下には薪棚とストーブがあってバスタブの水を温めることができる。夏場の食事はアウトサイドでのBBQばかりで、訪問した夜は野菜類とチキンを豪快に焚き火にかけるのみだった。

キャビン東の斜面下に流れる小沢(涸沢)を挟んだ対面には、シングルチェアのリフトが掛かっている。古いクルマのエンジンを動力に使った、もちろんマイキーのお手製だ。

「世界を見渡せば、ロケットやクルマ、いろんなものをつくっている人たちがいる。みんな僕と同じように、指が10本あって、歩いて、食べて、寝ている。僕にだってできるはずだ。そう考えている自分がいる。今の時代はいろんなことをすぐに学ぶことができるけど、何かを上手くなりたいなら、それについて情熱を持たなきゃもうひと頑張りができない。何かをやり遂げたいならまずは自分を知ること。家を建てたいなら、何を知るべきか、自分が必要としているものは何なのか?

それは材料がどのように機能するかを知ることかもしれない。木は石と違うし、石は金属とは違う。それぞれの使い方を知り始める。ここに家を建て始めたのは、自然の動きを見て、風が吹く丘の上にしようと決めたからだ。雪かきをあまりしなくていいようにね。自然は誰よりも最高の先生だと思うんだ。

ここエリア241では、自分ひとりだけで本質的なスノーボーディングができる。たまに人が来て一緒に滑っていくこともあるけど、ここには僕の求める何かがあると思っている。自然を追って何かを見つけるというよりは、自然から贈られるものを待つというか。ドライブして滑りに行くんじゃなく、スノーブーツを履いて玄関を出てスノーボードで戻ってくる。そんな生活が当たり前になるようなライフスタイルを構築しようとしているんだ。どこかを滑るために訪れているような感覚じゃなくてスノーボードの世界にどっぷり浸った生活。アラスカはホームのような感覚を与えてくれるけど、やっぱり自分はビジターだという感じがする。ここだと足がしっかり地についているような感覚があるんだ。アラスカではすごく上級の体験ができるけれど、ここに戻ってくるとほっとするし、そのバランスが健康的じゃないかと思う」

Miky's Garage

エリア241からハイウェイを下っていくとマイキー所有の大きなガレージがある。内部へ潜入すると木と鉄と土の香りが漂い、木材や鉄鋼、あらゆる工具が所狭しと散乱していた。ドリーム・チェイサーやエリア241に使用しているパーツなどもここで製造したようだ。天井近くの小窓にはアラスカ・ヴァルディーズを象徴するブックスのパノラマ写真がパネル状にハメ込まれていて、陽差しが急峻な山容を浮かび上がらせる。

2階建てのルームには、241をスタートした頃からのプロダクトがアーカイブとして陳列し、天井には80年代からのスノーボードと数々の大会ビブがディスプレイされていた。中には2000年に241ブランドとして自ら制作した板もある。アラスカや雪山の中で道に迷わないよう、トップシートにコンパスを埋め込んだものだ。他にも、89年につくったスケートシューズを樹脂で固定しただけのスノースケートや、古いスノーボードをリメイクした折りたたみ可能なハイクギア(スキー形状)、ドローンが登場する以前に空撮にトライしていたGoPro搭載の小さなプロペラ機、13個のGoProを取り付けて360度撮影をおこなう円形の木製プレートなどなど、スノーボーディングにまつわるものだけでも挙げればキリがないうえに、デスクルームのテーブルや棚やトイレもキッチンも、マイキーの手が掛かっていないものを探す方が困難な空間。ちなみに両親が暮らす家と現在マイキーが奥さんと息子の3人で暮らす家のどちらも、マイキーが制作もしくはリビルドした建物だ。

マイキーは幼少時代、突然意識を失って発作を繰り返す“てんかん”に苦しめられていた。薬によって発作を抑えることは可能だが、それがいつ起こるかもわからない病気と一生付き合っていく可能性を突きつけられていたのは事実。そのため学校へ通うことを自ら辞退し、ホームスクールという選択肢を両親から与えてもらった。その両親もモノづくりやクリエイトに傾倒していて、当時の彼には大きな支えとなっていた。もちろんそれは、現在の彼に多大な影響を及ぼしているひとつの要因だ。そして85年、13歳になったマイキーはスノーボードと出会い、目新しいその遊びに夢中となる。すぐさま大会に出場するようになり、気づけば世界中を転戦するようなプロスノーボーダーへと成長した。興味深いのは、スノーボードを始めたことで持病の“てんかん”は姿を潜め、薬なしでも発作の起きない生活を送れるようになったこと。この体験談から、彼にとってのスノーボードがいかに重要な人生のツールなのかが想像できる。

さて、話を彼のクリエイションへ戻そう。エリア241でこの夏向き合った作業は、道なき場所に道をつくること。岩石だらけの場所を発破してフラットをつくり出すことを繰り返したそうだ。またキャビンよりも標高の高い岩壁の上にいつかロッジを建てるんだと、子どものように目を輝かせて話してもくれた。夢と目標を素直に言葉へ変換し、それをひとつひとつ実現させていく彼の姿に触れるうち、あるクエスチョンが頭を過ぎった。それはマイキーにとっての“時間”の概念だ。

「時間……実は僕がエリア241のキャビンを建てるにあたって一番学んできたことのひとつなんだ。時間とはいったい何なんだろうって。時間というのは運動であり、常に動いているもの。つまり自分たちは動いているものの中で何かをやっているんだという考えに行きついた。ただ時間だけが過ぎるだけの何も起こらない一生を過ごすことだってできる。でもその動きの中で自分が動くこと、自分がやっていること、それらは自分の成長なんだということに気づいた。それが僕にとっての時間。チャレンジがなければ、何も起こらないということ。ただそこにはリスクもある。けれど僕は喜んでそのリスクを冒すことを選ぶよ。失敗して何も残らなくてもそれはそれでいいんだ。少なくともそこから何かを学ぶことができるから。その経験に価値がある。失敗して立ち直ってまた挑戦するということは本当に美しいプロセスだと思うんだ。もしかしたら、そこが一番素晴らしいことかもしれない」

Mike Basich with 1st T-shirts

1991年にマイキーがシルクスクリーンでプリントしたTシャツには“241”の数字が掲げられていた。ブランドが誕生した瞬間だ。以降93年に初めてウエアを制作し、95年からは現在のように日本での制作が始まった。

当時からマイキーのアイデアがウエアづくりに活かされていて、例えば袖口のベルクロ内にロゴをデザインしたり、シリコンで胸元にロゴをつくったり、ウエア自体に山のビジュアルをプリントしたりと、現在ではありふれたデザインだが、その技術が一般的ではなかった当時、日本の制作サイドも彼の先進的なアイデア実現のために昼夜通して奔走することになった。マイキーのスノーボーディングがアラスカやパウダーを求めるように変化すると、ウエアづくりのアイデアもデザイン面から機能面へと推移し、現在のラインナップへと至っている。

ちなみに彼のウエアの好みは、これ1着でとてもあたたかいと感じられる2レイヤーのモデル。スノーモービルを駆使して滑ることが多いのも理由のひとつだが、ジャケットを脱げばパーカーという往年のスノーボーダーズ・スタイルで居続けることを選ぶのは、ガレージで何かをつくる作業をしている時も、エリア241で道づくりに向き合っている時も、スノーボーディングで風を感じている最中も、同じ服で過ごすことができるからだ。実際に、エリア241に訪れた6月後半も、ウエアのゴアデニムパンツをずっと履き続けていた。

「エリア241は、僕のウエアブランド241の新しい研究開発プロジェクトでもあるんだ。どうやったら自然の中で滑ることがもっと心地よくなるだろうかと考え始めた。最も過酷な状況の中でも快適に過ごせるウエアをつくりたい、そう考えてできたのが現在の241だ。そしてエリア241にいることがそんなウエアを開発するための手助けになっている。ここでは自然の中にいる体験ができる。人もほとんど来ないから、1日いろんな作業をしていても着替える必要がない。できればスノーボード以外でも様々な目的で着ることのできるウエアが理想だ。今はいろんな技術が登場しているから、これからも新しいことを試してみたいと思っているよ。

241は自然との体験、そして調和をベースにしたハイクオリティで美しいアウターウエアのラインだ。241を身に着けてる人たちは一生のお客さんだと思っているし、みんなが自然をエンジョイする家族のようなものだと思っているよ」