現役最後の日、それは始まりの日でもある

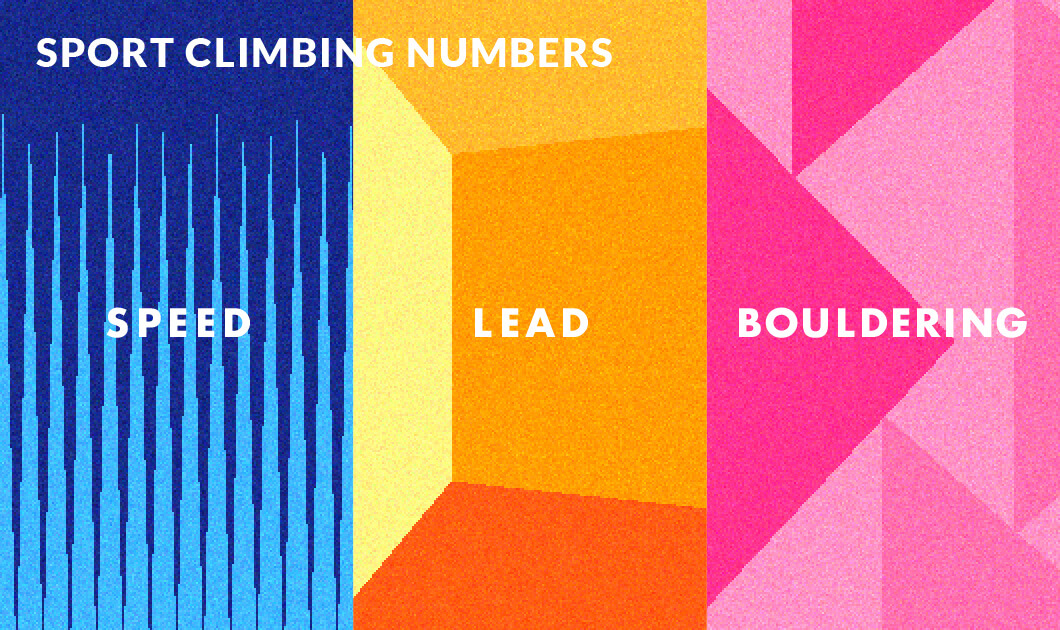

競技者としての節目となった大会は、2020年に東京で開催された。結果は、銅メダルだった。

「最後の世界大会は、自国開催でしたから周囲からの期待だったり、応援はいつも以上に感じていました。自覚できないレベルでプレッシャーを感じていたのだと思います。予選の前日まで丸2日間、ほとんど寝付けなかったんです」

ホテルの部屋でひとり焦り、葛藤した。試合前にここまで緊張したのは現役を通じて初のことだったからだ。重たい身体ながら予選は突破。その安堵からようやく熟睡することができた。その2日後、決勝当日。

現役最後の日は、どんな1日だったのか。

「ひとつひとつのことが本当にこれで最後なのだと感じながら過ごしていました。その日で印象深いのは、まずはメダルを獲得できた瞬間ですね。私は競技を終えリザルトが出るまでの間、心境としてはもっと登れたな、不甲斐なかったな、と課題を振り返っては悔やんでいました。ああすれば良かった、こうすれば良かったと。これは大会を終えて数日たった今でも少し残っています。そんな心持ちだったので順位が分かったときはすごく驚きました」

もっと登れたという悔しさ、メダルを獲得できたという安堵感、ここで競技生活が終わってしまうという寂しさ。感情という感情すべてが一度に湧き出て、涙が溢れたという。

「もう一つ、とても印象に残っているのがホテルに戻って、監督やトレーナー、サポートメンバーに迎え入れてもらった時です。ずっと金メダルを目指して取り組んできたので、私はみんなに申し訳ない気持ちがあって顔を合わせづらかったんです。でも『メダルの色じゃないよ』とみんなが喜んでいる顔を見て、ホッとしました」

大会後、家族に報告できたのは3日後のことだ。

「まずは父にメダルをかけてあげたいと思っていたので、帰りの道中はずっとポケットに忍ばせていました。父の首にかけてあげたのをみた母は号泣して、父は照れくさそうにしてた。その夜、父に言われたんですけど、啓代のはじめての世界大会は16歳のときに3位からはじまった。最初も最後も同じ色だねって。私の競技生活のすべてをみてきた父だからこその感想だなって思いました。そのあと家族で、最初のメダルと最後のメダルを見比べてみようって話になったんです。大きさも重みも、クオリティも全然違って、こんなに違うんだねってみんなで話をしました」

『私とクライミング 野口啓代自伝』の一節にこんな記述がある。

"私がワールドカップに出場し始めた頃は、自分が出なければ日本から誰もワールドカップに出ないのではないか、自分がクライミングを広げていかなければいけない、そんな思いを抱きながら自分自身で責任を持って行動してきました。

でも今は、たとえ私がコンペシーンから退いたとしても少しも心配していません。若い選手たちの強さや意識の高さを、一緒に国内外の大会で戦うことで感じてきました。日本のクライミングシーンを盛り上げ、責任を持って引っ張っていってくれる存在がたくさんいます"

そうして次の世代へとバトンは託された。ただ、競技から離れても野口啓代の挑戦は終わらない。

「クライミングに対する熱量や想いは、むしろ強くなった感じがしています。シーンの普及活動や指導の勉強、外岩でのチャレンジとやりたいことがたくさんあるんです」

変わらずに、これからも彼女は壁と向き合い続ける。

「壁には、自分がやってきたことの答えがあるんです。何を究めて、どんな感覚を得たいのか。どんな成績を、いつ残したいのか。みんなそれぞれあるはずなんですけれど、壁と向き合って、そこに答えがある。それだけはみんな、一緒なんです」