Chapter 2 Vol.Three

NATURAL DYEING CRAFTSMANYukihito Kanai

金井志人

TEXT & PHOTOGRAPHS by NUMA

奄美大島に自生する樹木から抽出した染料と天然の泥を合わせることで、化学染料ではつくれない独自の色を生み出す。島に古くから伝わる、まるで魔法のような染色の技術と知恵は、いつ、どのようにして誕生したのか。千年を超える伝統技術の起源に迫る。

「じゃあ、やってみましょうか」

そう言うと金井くんは、その場で泥染めを実演してくれた。

奄美大島の泥染めは、島の人がテーチ木と呼ぶ樹木を利用する。

テーチ木は、一般的には車輪梅という名称で知られる常緑低木で、本州でも東北以南の海岸部に主に分布し、庭木や公園樹、道路脇の分離帯などで見かけることがある、固く、折れにくく、塩害にも乾燥にも強い材木だ。

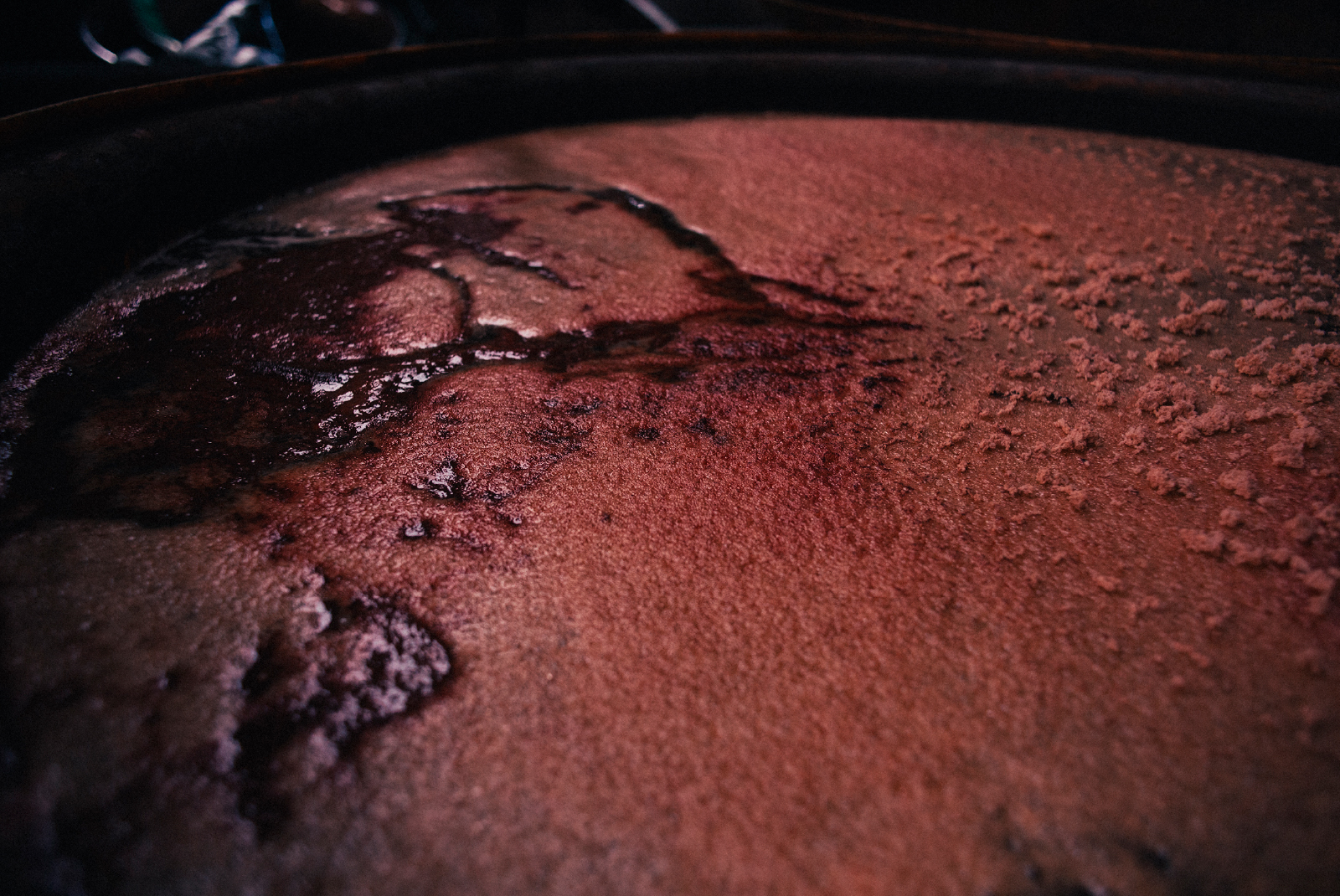

それを細かく砕いて煮出すと、褐色の樹液が出る。

これがタンクに大量にためられていた液体の正体だ。

そこに真っ白な絹糸を漬けるとピンクがかった薄茶色に変化し、さらに染め込むと赤茶色になる。そして最後に、こうして染めた絹糸に泥の鉄分を揉んで馴染ませる。

そう言うと金井くんは、その場で泥染めを実演してくれた。

奄美大島の泥染めは、島の人がテーチ木と呼ぶ樹木を利用する。

テーチ木は、一般的には車輪梅という名称で知られる常緑低木で、本州でも東北以南の海岸部に主に分布し、庭木や公園樹、道路脇の分離帯などで見かけることがある、固く、折れにくく、塩害にも乾燥にも強い材木だ。

それを細かく砕いて煮出すと、褐色の樹液が出る。

これがタンクに大量にためられていた液体の正体だ。

そこに真っ白な絹糸を漬けるとピンクがかった薄茶色に変化し、さらに染め込むと赤茶色になる。そして最後に、こうして染めた絹糸に泥の鉄分を揉んで馴染ませる。

奄美大島には、かつてユーラシア大陸から分離した時代と推測されるおよそ150万年前の地層が、あちこちに露出している。

それら古い土壌を、地下から湧き出る水が長い年月をかけて溶かして泥が生まれる。

泥にはアルミニウム、カルシウム、珪酸など多種多様な鉱物が含まれ、なかでも鉄分の含有量が非常に多い。

テーチ木に含まれるタンニンは、泥に含まれる鉄分に触れると媒染と呼ばれる化学反応を起こして、ほんの少し赤みを残した灰色に変色する。

この反応を利用して、テーチ木染めを施した糸を泥で化合させる作業を何十回も繰り返すことで、深みのある大島紬特有の黒が作り出される。 金井くんは、僕が手渡したヘインズとユニクロのTシャツをテーチ木の染料に漬け、両手で揉み込み、絞り、再び染料をかけて揉み、絞った。それ何度も何度も繰り返す。

金井くんは、僕が手渡したヘインズとユニクロのTシャツをテーチ木の染料に漬け、両手で揉み込み、絞り、再び染料をかけて揉み、絞った。それ何度も何度も繰り返す。

この仕事には、ルーティーン的な作業をこなしていく体力と忍耐力、そしてイメージどおりの色を作る勘が要求される。

奄美大島のテーチ木染めには、色の濃度を明確に示すチャートが存在しない。気温、湿度、どのくらいの時間干したかなど、さまざまな要素が関係してくるため、色の濃淡をマニュアル化できないためだ。

そこで、職人が各々の勘で色味を合わせることになるのだが、そうした個人の勘の違いに加えて、泥染めは天然の植物を原料とするため、工業製品のような均質性を望むことはできず、悪く言えばムラがある、よく言えば個性的な仕上がりとなる。そのムラこそが泥染めの最も重要な価値ではあることは言うまでもないことだが。

それら古い土壌を、地下から湧き出る水が長い年月をかけて溶かして泥が生まれる。

泥にはアルミニウム、カルシウム、珪酸など多種多様な鉱物が含まれ、なかでも鉄分の含有量が非常に多い。

テーチ木に含まれるタンニンは、泥に含まれる鉄分に触れると媒染と呼ばれる化学反応を起こして、ほんの少し赤みを残した灰色に変色する。

この反応を利用して、テーチ木染めを施した糸を泥で化合させる作業を何十回も繰り返すことで、深みのある大島紬特有の黒が作り出される。

この仕事には、ルーティーン的な作業をこなしていく体力と忍耐力、そしてイメージどおりの色を作る勘が要求される。

奄美大島のテーチ木染めには、色の濃度を明確に示すチャートが存在しない。気温、湿度、どのくらいの時間干したかなど、さまざまな要素が関係してくるため、色の濃淡をマニュアル化できないためだ。

そこで、職人が各々の勘で色味を合わせることになるのだが、そうした個人の勘の違いに加えて、泥染めは天然の植物を原料とするため、工業製品のような均質性を望むことはできず、悪く言えばムラがある、よく言えば個性的な仕上がりとなる。そのムラこそが泥染めの最も重要な価値ではあることは言うまでもないことだが。

使い古されて黒ずんだ染料は床に捨てられ、壁面にある排水口から戸外の排水溝へと流される。

「それって問題ないの?」と質問すると、彼は「確かに排水は川から海へ出ているけれど、まずいものは何も使っていない。そもそも天然染色って、電気すら必要としない原始的な技術なわけで」と、堂々と答えた。

テーチ木は、奄美大島の山に自生し、集落では防風目的で利用される「島のそこらじゅうで見かける」木だ。

その樹液を煮出すための燃料として使われるチップは、カスと呼ばれる前回煮出したテーチ木を再利用したもの。

灰になったチップは、藍染めや灰染めの原料として再利用したり、灰汁巻き(あくまき)という郷土菓子を作る餅屋さんがもらいに来る。

もし、この中にひとつでもケミカルな工程が加われば、さまざまな方法で資源を再利用することも、不要なものを自然に戻すこともできなってしまう。

こうして、ひとつの素材を無駄なく利用する循環システムが、小さなコミュニティの中で成り立っている。

テーチ木で染めた糸を泥と化合させて黒く染める作業は"泥田"と呼ばれる小さな湿地で行われる。

「それって問題ないの?」と質問すると、彼は「確かに排水は川から海へ出ているけれど、まずいものは何も使っていない。そもそも天然染色って、電気すら必要としない原始的な技術なわけで」と、堂々と答えた。

テーチ木は、奄美大島の山に自生し、集落では防風目的で利用される「島のそこらじゅうで見かける」木だ。

その樹液を煮出すための燃料として使われるチップは、カスと呼ばれる前回煮出したテーチ木を再利用したもの。

灰になったチップは、藍染めや灰染めの原料として再利用したり、灰汁巻き(あくまき)という郷土菓子を作る餅屋さんがもらいに来る。

もし、この中にひとつでもケミカルな工程が加われば、さまざまな方法で資源を再利用することも、不要なものを自然に戻すこともできなってしまう。

こうして、ひとつの素材を無駄なく利用する循環システムが、小さなコミュニティの中で成り立っている。

テーチ木で染めた糸を泥と化合させて黒く染める作業は"泥田"と呼ばれる小さな湿地で行われる。

戸口に染め屋さんが多いのは、島内でも特に水が豊富で、泥田があちこちにあるという地形上の理由が大きい。

金井工芸の泥田は、工房のすぐ脇にある。

広さ2メートル四方くらいと、その2/3程度。そこに板で囲った染め場が3ヶ所設けられている。深さは時期によって違うが、およそ大人の膝上くらいとのこと。

すぐ脇ではバナナの木が元気に育っている。水場を好むハブが現れそうな環境だ。

「やっぱり、出る?」と恐る恐る聞いてみると、「出ますね」と金井くん。

ただし、ハブは夜行性のため日中に出くわすことは、まず無い。それを聞いて僕は安心した。

泥田に手を突っ込み、泥をすくい上げてみる。

想像以上に重たく、それなのに驚くほどきめ細かい粒子の集合体。強烈な日差しを浴びて火照った体を冷ますのに、ちょうどよい冷たさだ。

シリケンイモリがひょいと顔を出した。泥が新鮮な何よりの証らしい。 気の遠くなるような年月をかけて地球の熱量が融解した産物を、そういえば僕はどこかで目にしたことがあった。

気の遠くなるような年月をかけて地球の熱量が融解した産物を、そういえば僕はどこかで目にしたことがあった。

温泉の数百倍のミネラルが凝縮し"究極の万能薬"として重宝される死海の泥だ。

ヨルダンとイスラエルにまたがる死海周辺には療養施設を兼ねた滞在型リゾートホテルが点在し、欧州のセレブリティやアスリートが、その高い効果を求めてやって来る。もし、誰かがこの泥田に浸かって美容健康効果を証明すれば、「世界自然遺産の島でもっとキレイに!」なんてキャッチフレーズがつけられ、女子旅のお姉さんたちが戸口に殺到すること間違いなしだろう。

泥田での作業は、染料に含まれたタンニンを泥の鉄分で黒く変色させることが目的だから、テーチ木染めのように何十回も染め込むことはしない。

「"泥染め"という名前だけど、"テーチ木染め"もしくは"車輪梅染め"の方が、しっくりくる。

大島紬が産業化する過程で、泥を利用することが世界的に見て稀だったから"泥染め"と名付けられたんじゃないか。薩摩の人は商売上手だったんですかね」と、金井くんは笑う。

ところで、そもそもどうしてテーチ木を染料にしたのか?

せっかく真紅に染めたものを、なぜ、黒く変色させる必要があるのか?

中世以前の文献が極端に少ない奄美大島で、大島紬の歴史をひも解こうとしても分からないことだらけ。

金井工芸の泥田は、工房のすぐ脇にある。

広さ2メートル四方くらいと、その2/3程度。そこに板で囲った染め場が3ヶ所設けられている。深さは時期によって違うが、およそ大人の膝上くらいとのこと。

すぐ脇ではバナナの木が元気に育っている。水場を好むハブが現れそうな環境だ。

「やっぱり、出る?」と恐る恐る聞いてみると、「出ますね」と金井くん。

ただし、ハブは夜行性のため日中に出くわすことは、まず無い。それを聞いて僕は安心した。

泥田に手を突っ込み、泥をすくい上げてみる。

想像以上に重たく、それなのに驚くほどきめ細かい粒子の集合体。強烈な日差しを浴びて火照った体を冷ますのに、ちょうどよい冷たさだ。

シリケンイモリがひょいと顔を出した。泥が新鮮な何よりの証らしい。

温泉の数百倍のミネラルが凝縮し"究極の万能薬"として重宝される死海の泥だ。

ヨルダンとイスラエルにまたがる死海周辺には療養施設を兼ねた滞在型リゾートホテルが点在し、欧州のセレブリティやアスリートが、その高い効果を求めてやって来る。もし、誰かがこの泥田に浸かって美容健康効果を証明すれば、「世界自然遺産の島でもっとキレイに!」なんてキャッチフレーズがつけられ、女子旅のお姉さんたちが戸口に殺到すること間違いなしだろう。

泥田での作業は、染料に含まれたタンニンを泥の鉄分で黒く変色させることが目的だから、テーチ木染めのように何十回も染め込むことはしない。

「"泥染め"という名前だけど、"テーチ木染め"もしくは"車輪梅染め"の方が、しっくりくる。

大島紬が産業化する過程で、泥を利用することが世界的に見て稀だったから"泥染め"と名付けられたんじゃないか。薩摩の人は商売上手だったんですかね」と、金井くんは笑う。

ところで、そもそもどうしてテーチ木を染料にしたのか?

せっかく真紅に染めたものを、なぜ、黒く変色させる必要があるのか?

中世以前の文献が極端に少ない奄美大島で、大島紬の歴史をひも解こうとしても分からないことだらけ。

泥染めの起源についても、さまざまな説が存在する。

例えば、こんな風に。

「薩摩藩によって、庶民が紬を着用することも所持することも禁じられた時代。自分の織物を上納せず手元に置いていた農家の嫁が取り調べにあった。見つかれば投獄か処刑。彼女は大切な織物を泥田に沈めて隠し通し、事なきを得た。しばらくしてから取り出すと、光沢のある黒に染まった美しい紬になっていた」

奄美大島の歴史を踏まえれば、ありそうな話ではある。でも、ちょっと出来すぎな気もするし、いかにも「商売上手な」鹿児島の人が仕立てそうなストーリーに思えなくもない。

その他に、田んぼの中に着物を置き忘れたら漆黒色に染まったとか、はねた泥が付着した部分だけ衣服が黒く変色した、などの説もある。

面白みには欠けるが、信憑性は高い。

もしくは、こうだ。

「月明かりも無い深夜、黒糖焼酎をしこたま飲んだ農夫が、帰宅途中で泥田に落ちた。翌日、汚れ物を洗おうとした妻が、黒褐色に染まった夫の着物を見て仰天した」。

これは、奄美大島の農村を舞台をイメージして説得力のあるオチを、僕が考えてみたわけだが…。

例えば、こんな風に。

「薩摩藩によって、庶民が紬を着用することも所持することも禁じられた時代。自分の織物を上納せず手元に置いていた農家の嫁が取り調べにあった。見つかれば投獄か処刑。彼女は大切な織物を泥田に沈めて隠し通し、事なきを得た。しばらくしてから取り出すと、光沢のある黒に染まった美しい紬になっていた」

奄美大島の歴史を踏まえれば、ありそうな話ではある。でも、ちょっと出来すぎな気もするし、いかにも「商売上手な」鹿児島の人が仕立てそうなストーリーに思えなくもない。

その他に、田んぼの中に着物を置き忘れたら漆黒色に染まったとか、はねた泥が付着した部分だけ衣服が黒く変色した、などの説もある。

面白みには欠けるが、信憑性は高い。

もしくは、こうだ。

「月明かりも無い深夜、黒糖焼酎をしこたま飲んだ農夫が、帰宅途中で泥田に落ちた。翌日、汚れ物を洗おうとした妻が、黒褐色に染まった夫の着物を見て仰天した」。

これは、奄美大島の農村を舞台をイメージして説得力のあるオチを、僕が考えてみたわけだが…。

古くから継承されてきた奄美の風習を改めて検証してみると、不思議なことがいくつかある。

そのひとつが、昔は使い古されれた泥田にソテツの葉を砕いて投げ込み、それを食して鉄分を補給したという言い伝えだ。ソテツを漢字で書くと"蘇鉄"。つまり鉄が蘇ることを意味するが、科学的な分析など存在しない時代に先人たちはどのようにしてか、その知恵を得ていた。また、昔の染色職人は、浜に落ちているサンゴを焼いて砕いて石灰の代わりに使い、染め物の色落ちを防ぐ媒染剤にしていたとも。酸性もアルカリ性もその特性も解明されていない時代のことだ。

離島という、モノの行き来が極端に少ない環境ゆえに目の前にある材料を利用して足りないものを補ってきた島の暮らしぶり。その中で生み出された、形として残されていない知恵が島にはゴロゴロと転がっている。

金井くんは染めを通じて先人たちの遺した知恵に触れ、そしてあるとき、こう結論づけた。

「生きるために自然を上手に活用してきた先人たちの知恵。その集大成が大島紬なんだ」

そのひとつが、昔は使い古されれた泥田にソテツの葉を砕いて投げ込み、それを食して鉄分を補給したという言い伝えだ。ソテツを漢字で書くと"蘇鉄"。つまり鉄が蘇ることを意味するが、科学的な分析など存在しない時代に先人たちはどのようにしてか、その知恵を得ていた。また、昔の染色職人は、浜に落ちているサンゴを焼いて砕いて石灰の代わりに使い、染め物の色落ちを防ぐ媒染剤にしていたとも。酸性もアルカリ性もその特性も解明されていない時代のことだ。

離島という、モノの行き来が極端に少ない環境ゆえに目の前にある材料を利用して足りないものを補ってきた島の暮らしぶり。その中で生み出された、形として残されていない知恵が島にはゴロゴロと転がっている。

金井くんは染めを通じて先人たちの遺した知恵に触れ、そしてあるとき、こう結論づけた。

「生きるために自然を上手に活用してきた先人たちの知恵。その集大成が大島紬なんだ」

金井くんは、泥で染めたTシャツを手に「川へ行きましょう!」と、僕を誘った。

天日干しする前に、衣料についた泥を洗い流すためだ。

戸口川の上流域、集落の人が"ナンゴ"と呼ぶ水源に近い森を、ひんやりとした風が通り抜けてゆく。

海を感じることが多い奄美大島では貴重な、山を感じることができる空間。

そこにいるだけで肩の力がすっと抜け、心が鎮まるのが分かる。旺盛な生命力を示すカエルやセミや鳥の鳴き声が響きわたる。

奄美大島が位置するのは亜熱帯の北限。本州とはまったく異なる植物相は種類や色が豊富で、彩度もかなり高め。

なかでも森を隙間なく埋め尽くすヒカゲヘゴという、恐竜時代から生息する巨大なシダ植物のずば抜けた存在感には圧倒される。

天日干しする前に、衣料についた泥を洗い流すためだ。

戸口川の上流域、集落の人が"ナンゴ"と呼ぶ水源に近い森を、ひんやりとした風が通り抜けてゆく。

海を感じることが多い奄美大島では貴重な、山を感じることができる空間。

そこにいるだけで肩の力がすっと抜け、心が鎮まるのが分かる。旺盛な生命力を示すカエルやセミや鳥の鳴き声が響きわたる。

奄美大島が位置するのは亜熱帯の北限。本州とはまったく異なる植物相は種類や色が豊富で、彩度もかなり高め。

なかでも森を隙間なく埋め尽くすヒカゲヘゴという、恐竜時代から生息する巨大なシダ植物のずば抜けた存在感には圧倒される。

金井くんは、ヒカゲヘゴの群生地へ僕を連れて行ってくれた。丸い文様が無数に刻まれた幹と、美しく広がった見事な葉。都会の植物店なら30万円で売られていても不思議はない。

金井くんにとって森は、新たな色を探すための実験場だ。葉の枯れ方や落葉した後の変化を見て彼は「この植物たちで染めたらどんな色が出るのか?」と想像する。

金井くんにとって森は、新たな色を探すための実験場だ。葉の枯れ方や落葉した後の変化を見て彼は「この植物たちで染めたらどんな色が出るのか?」と想像する。

フクギや芭蕉の黄色、アカネの赤色、クサギの青色。

古代植物のヒカゲヘゴは、果たしてどんな色を出すのだろうか。

そんな感性を自然は当たり前のことのように受け入れる。

そうして新たな問いを立て試行錯誤をしてみたものの、その答えは実は予め用意されていたと感じる時が不意にやって来る。思いがけない啓示に身が震える、神秘的な瞬間だ。

金井くんは言う。

「ここで何かに没頭していると、森と同化する感覚に覆われることがあって。自分が島の一部分として"生かされている""仕事をさせてもらっている"という意識が湧いてくる。

そもそも、天然染色は自然という大きな題材から色を得ているわけで、目の前にどんな植物があるのか。ひとつひとつの性質を知ることが大事なんです。

つまりそれは、俯瞰して島の自然のすべてを理解することと同じ。新しい色を作り出す試行錯誤も、大島紬の今後を模索することも"土台となるものが見えてこそ"なしえることが可能だと思う」

奄美大島の自然と深く向き合うことが日常のタスク。それが金井くんの仕事人生。

手つかずの原生林に囲まれて、研ぎ澄まされるであろう感性をもとに、日々ものづくりに励む。どれだけ大金を積んでも大都市では決して手に入れることができない、最高の"ものづくり環境"だ。

「こんな職場で働いてみたいな〜」

そうを言いかけたとき、「イノシシの気配には注意して。体当りされたら骨折じゃすまないんで」と金井くんは忠告をくれた。

背筋に冷たいものが走るのを感じる。やはりポップなシティライフが自分にはお似合いだと、僕は思いを改めた。

フクギや芭蕉の黄色、アカネの赤色、クサギの青色。

古代植物のヒカゲヘゴは、果たしてどんな色を出すのだろうか。

そんな感性を自然は当たり前のことのように受け入れる。

そうして新たな問いを立て試行錯誤をしてみたものの、その答えは実は予め用意されていたと感じる時が不意にやって来る。思いがけない啓示に身が震える、神秘的な瞬間だ。

金井くんは言う。

「ここで何かに没頭していると、森と同化する感覚に覆われることがあって。自分が島の一部分として"生かされている""仕事をさせてもらっている"という意識が湧いてくる。

そもそも、天然染色は自然という大きな題材から色を得ているわけで、目の前にどんな植物があるのか。ひとつひとつの性質を知ることが大事なんです。

つまりそれは、俯瞰して島の自然のすべてを理解することと同じ。新しい色を作り出す試行錯誤も、大島紬の今後を模索することも"土台となるものが見えてこそ"なしえることが可能だと思う」

奄美大島の自然と深く向き合うことが日常のタスク。それが金井くんの仕事人生。

手つかずの原生林に囲まれて、研ぎ澄まされるであろう感性をもとに、日々ものづくりに励む。どれだけ大金を積んでも大都市では決して手に入れることができない、最高の"ものづくり環境"だ。

「こんな職場で働いてみたいな〜」

そうを言いかけたとき、「イノシシの気配には注意して。体当りされたら骨折じゃすまないんで」と金井くんは忠告をくれた。

背筋に冷たいものが走るのを感じる。やはりポップなシティライフが自分にはお似合いだと、僕は思いを改めた。

金井志人/染色家。

〈古代天然染色工房 金井工芸〉

奄美大島生まれ。奄美の伝統工芸品・大島紬の泥染めを担う〈金井工芸〉の後継者。自然素材を原料とした「泥染め」をはじめとする天然染色に携わる一方で、アパレルメーカーとのコラボレーションや空間装飾など多様なジャンルで伝統工芸の枠を超えた活動を展開している。

www.kanaikougei.com

instagram.com/yukihitokanai/

www.kanaikougei.com

instagram.com/yukihitokanai/

-

FORESTER

Shigeaki Adachi

-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN

Tomoki Koharu

-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER

Kei Amano

-

BAMBOO CRAFTSMAN

Daisuke Soutome

-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER

Taiki Minakuchi

-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi

橋の下世界音楽祭 火付ぬ組

-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER

Naoyuki Watanabe

-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN

Yukihito Kanai

-

SAUNA BUILDER

nodaklaxonbebe